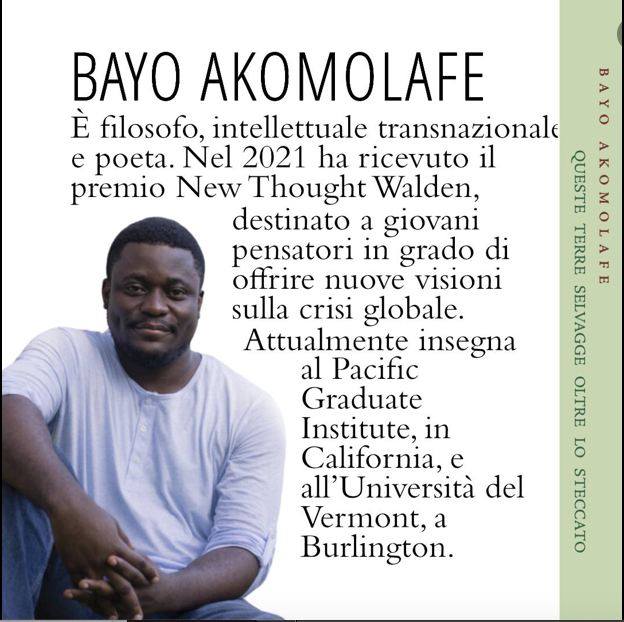

Esce per Exorma il 5 maggio prossimo il libro di Bayo Akomolafe Queste terre selvagge oltre lo steccato. Lettere a mia figlia per fare casa sul pianeta, traduzione e cura di Fabrice Olivier Dubosc.

Per gentile concessione dell’editore, ne pubblichiamo un estratto.

«Mi preoccupo di cosa potrebbe accadere alle tartarughe di mare, alle montagne e alla terra, a quell’intricata tela-di-vita più-che-umana che si tesse al di là della storia e delle intenzioni, da cui dipendiamo e grazie a cui prendiamo corpo. Non posso risolvere i problemi del mondo e nemmeno capire come pensarli: come pensare i fiumi di petrolio in cui annegano i piedi dei bimbi nel delta del Niger, dove oleodotti rotti serpeggiano verso immense fabbriche che promettono sviluppo e progresso. O come pensare alla mia pelle e alle infermità di un giovane uomo nero in un mondo che preferisce il pedigree di colori più luminosi. Vorrei avere risposte senza dovermi esaurire o compensare con dimostrazioni acrobatiche di mobilità culturale.

Con la perdita di biodiversità, l’acidificazione degli oceani, l’inquinamento dell’aria e il collasso dell’ecosistema, a quanto pare abbiamo incontrato i limiti delle utili “soluzioni” tecnologiche e dei manifesti di liberazione. Ti lascerò un mondo senza incanto? Senza comunità? Un mondo non più sbalordito dai molti gesti, dalle dense sensualità tattili, dal vulnerabile divenire di balene volanti, da passeri cinguettanti, cavallette graffianti e da corpi umani che si intrecciano, suturati dall’amore?

Sarò contenuto da una bara come mio padre o finirò – come l’Okonkwo, il protagonista de Le cose crollano di Achebe – appeso a un albero lontano dalle tenebre natali, in fuga persino nel grembo di mia madre?

Il tuo destino si dipanerà in un’isola di calore a rischio di erosione, circondata – minacciata – da oleodotti, freddo denaro e dalle orde barbariche di bestie affamate i cui legami narrativi con l’umanità si celano in quelle loro storie che, se ascoltate, rivelerebbero tracce di noi stessi? Avrai abbastanza soldi per viaggiare? Per vivere e respirare e danzare?

E che dire della sofferenza alle frontiere? Di Aleppo, Standing Rock e della striscia di Gaza? È solo un moto paranoide o corre davvero voce che un giorno le montagne potrebbero essere sostituite da cumuli di vecchie televisioni e cellulari?

Lamento la mia incapacità di onorare le perdite che il mio popolo – il popolo Yoruba – ha sofferto quando le navi attraccarono e furono erette scuole e ancor più alti campanili. Quando apprendemmo un po’ alla volta che la pienezza delle nostre labbra, il colore della nostra pelle, il modo in cui aprivamo le nostre bocche yàkàtà per enunciare le parole, così come il futuro e l’idea di tempo che immaginavamo, erano inferiori e pacchiani, evidenza di un difetto nello sviluppo che richiedeva correzione da parte di lontane interferenze.

Capisci di cosa parlo, babe? Lo so, ho la cattiva reputazione di adoperare più parole del necessario. Come dirlo meglio?

Sai cosa significa essere posseduti dall’angoscia, quella che si cerca di reprimere con l’incessante ripetizione di banalità, ma che se le lasciassi spazio non farebbe che urlare? Sapresti di cosa parlo se conoscessi la città come facciamo io e mamma: un edificio in espansione fatto di anonimità e indifferenza ben strutturata. Una terra di nessuno dove le stelle sono zittite dalle notti al neon, dove nuovi palazzi, nuove strade e nuove tecnologie non rispondono alla mancanza di significato che sentiremmo se solo rallentassimo.»